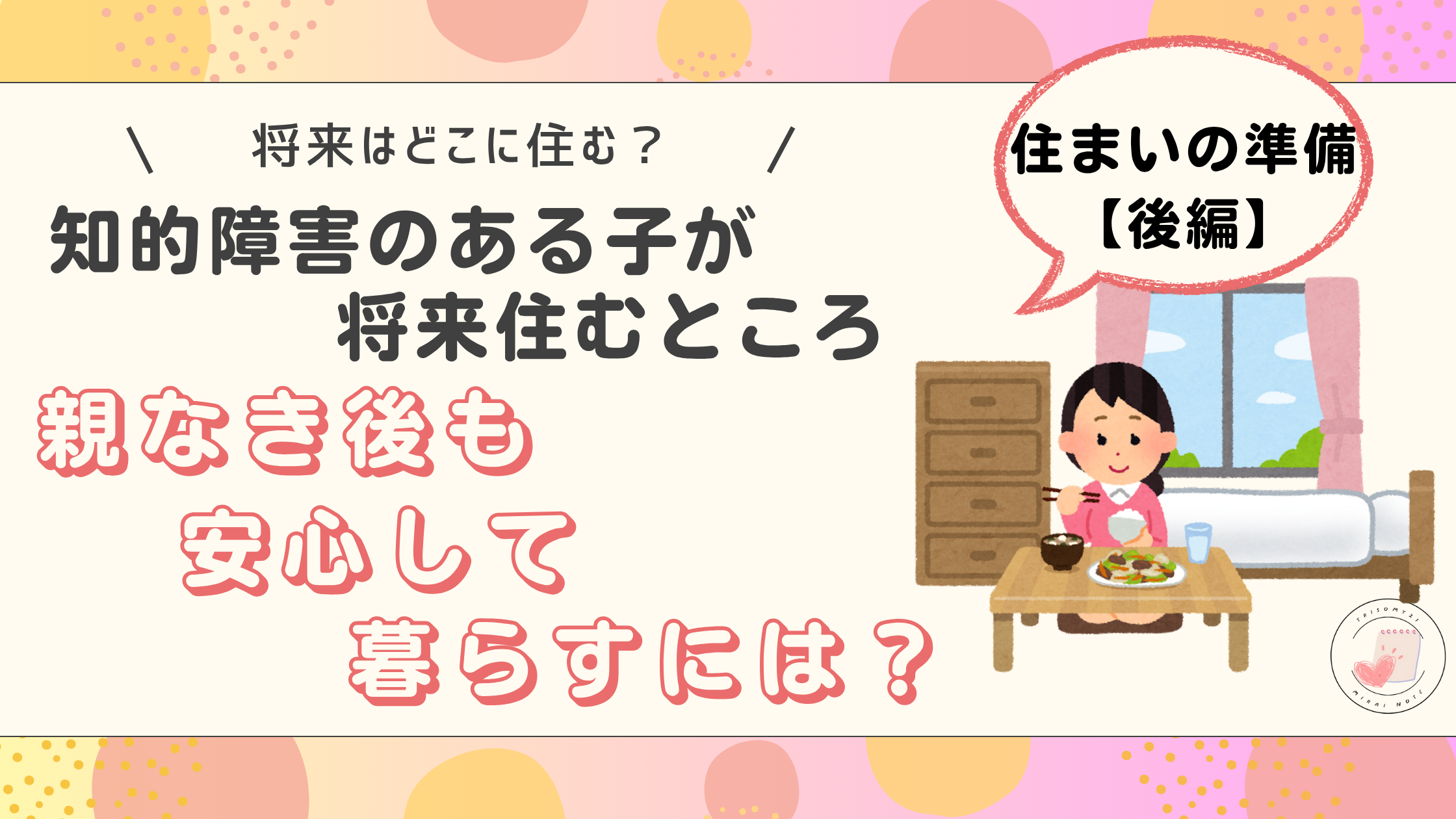

親が元気なうちは、何かあってもすぐに対応できます。

けれど「親なきあと」、わが子が困ったとき、誰がサポートしてくれるのか、どんな備えができるのか──不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、前編でお話しした「住まいの選択肢」に続き、日中の活動支援や生活を支える制度・サポート、法的な備えや生活資金の準備方法などを紹介します。

「まだ先の話…」と感じるかもしれませんが、“いざというとき”に慌てないために、家族で少しずつ準備を始めておきましょう。

- 住まいとセットで考えたい「日中活動」の種類と支援内容

- 金銭管理や健康管理を支える制度やサポートの仕組み

- 成年後見制度や遺言書、家族信託など法的な備え方

- 将来の生活資金に備える方法

- 親なきあとに向けて家族で準備を始めるヒント

住まいとセットで考えたい「日中活動」の種類と支援内容

「親なきあと」や「将来の一人暮らし」…そんなことを考え始めるとき、何より安心して暮らせる「住まい」に一番に目が向きますよね。

でも実は、日中をどう過ごすかも同じくらい大切なポイント。住まいがあっても、毎日やることがなければ、気持ちも生活リズムも不安定になってしまいます。

ここでは、知的障害のあるお子さんが将来通うかもしれない「日中活動の場」について、いくつかご紹介します。

生活介護

重度の知的障害や身体障害がある方を対象とした通所型のサービスです。

食事・排泄・入浴などの介助のほか、軽作業や創作活動、音楽、運動なども取り入れながら、その人らしい生活を支えてくれます。

体調に波がある子や、手厚いサポートが必要な子にはとても心強い場です。

就労継続支援B型

働くことを目的としながらも、雇用契約を結ばずに軽作業などを行う場です。

「できる範囲で、マイペースに」働くことができ、出勤日数や作業内容の相談もしやすいのが特徴です。

体力や集中力に不安がある子でも挑戦しやすくて、工賃も支給されるから、本人のやる気にもつながりそう。

就労継続支援A型

こちらは雇用契約を結んで働くスタイル。最低賃金が保証され、労働者としての扱いになります。

支援員のサポートを受けながら、一般企業に近い形での仕事に取り組むことができます。

支援があれば働ける力がある子には、やりがいのある選択肢になりますよ。

地域活動支援センター

地域ごとに設置されている、障害のある人が集まって活動できる場です。

自由に過ごせる「居場所」のような役割もあり、レクリエーションや相談支援も行っています。

作業はちょっと難しい…という子でも、人との関わりを持てる場所があるのは安心。

精神科デイケア

主に医療機関が行う通所型のリハビリテーションサービス。精神的な安定や生活リズムの改善を目的に、グループ活動やカウンセリングなどを行います。

不安の強い子や、思春期以降に心のバランスを崩しやすい子にも、支えになる場ですね。

その他の地域資源も活用しながら…

自治体によっては、地域のサロン、就労準備支援プログラム、ボランティア活動など、いろんな「小さな居場所」もあります。

将来どんな日中活動が合いそうか、お子さんの様子や変化を見ながら、早めに見学や体験をしておくことが、安心につながります。

親としては、住まいのことだけに目がいきがち。でも、“日中どう過ごすか”は、子どもの毎日の満足度に直結する大事なところ。

「うちの子にはどんな場が合ってるかな?」と考える時間が、きっと将来のヒントになります。

就労支援に関しては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。よかったら参考にしてみてくださいね。

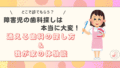

金銭管理や健康管理を支える制度や仕組み

「親なきあと」、お子さんが一人で暮らすことを考えたとき、やっぱり心配なのがお金の管理や健康のこと。

特に知的障害のあるお子さんの場合、

お金を使いすぎないかな?

通院や服薬はきちんと続けられるかな?

といった不安を感じているご家族も多いのではないでしょうか。

でもご安心ください。実は、こうした生活のサポートをしてくれる制度や仕組みも、きちんと整えられているんです。

日常生活自立支援事業

市区町村や社会福祉協議会が行っている支援で、お金の管理に不安がある人が、福祉サービスの利用手続きや日常的なお金の出し入れなどを安心して行えるように支援してくれる制度です。

- 福祉サービスの利用に関する情報提供・手続きのサポート

- 家賃・光熱費などの支払い代行

- 通帳・印鑑の預かり(※必要に応じて)

「完全に任せる」わけではなく、あくまで“自分でできる力を活かしながら”サポートしてもらえるのが特徴です。

地域包括支援センター・相談支援専門員との連携

障害福祉サービスを利用している場合、「相談支援専門員」という担当者がつき、生活全般の相談やサービス調整などを行ってくれます。

地域包括支援センターとも連携して、医療や介護、生活の細かな部分も含めて支援の輪を広げてくれます。

親に代わって「日常生活の困りごとを一緒に考えてくれる存在」がいるのは、安心感がグッと高まりますね。

相談支援については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。よかったら覗いてみてくださいね。

通院・服薬のサポート

服薬や通院が難しい場合は、次のような制度や仕組みを利用することもできます。

- 訪問看護:看護師が自宅に訪問し、健康チェックや服薬確認をしてくれる

- 通院同行支援:ヘルパーさんが病院への付き添いをしてくれる

- 医療機関の服薬カレンダーや服薬指導を活用する

お薬の飲み忘れや病院嫌いで通院が不安なお子さんも、これらの支援を受けることで継続しやすくなります。

通帳・お金の管理をサポートするアイデア

制度の利用だけでなく、家族や支援者との話し合いで、お金の扱いを工夫することも大切です。

- 通帳は家族が管理し、必要な分だけ渡す

- スマホの支払い制限・利用制限を設定する

- プリペイドカードやデビットカードなど、使いすぎを防げる方法を選ぶ

「できることは自分で、難しい部分はサポートを受ける」というバランスが取れるように、本人のできることできないことを見極めておくと、誰かに託したときにも安心なんですね。

“親がやっていたこと”を、少しずつ“誰かに手渡していく”ことが、親なきあとの安心につながっていきます。

いざというときに頼れる仕組みや人を、早めに見つけておくことがカギになります。

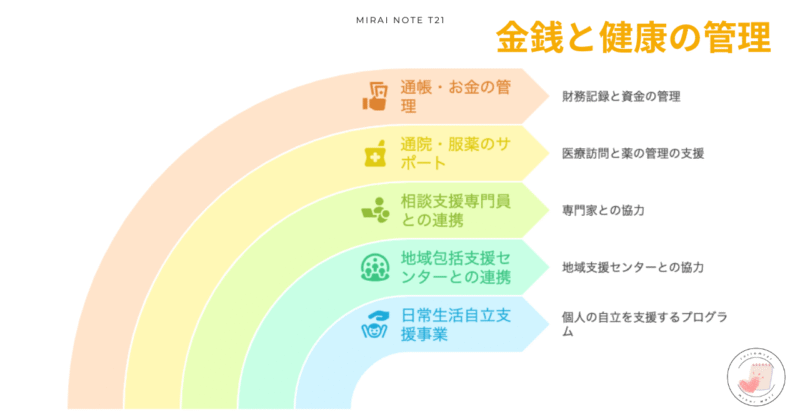

親に代わって子どもを守る「法的な備え」

お子さんの将来を考えたとき、避けて通れないのが「親なきあと」の問題。

親が元気なうちは生活の管理や金銭の判断をサポートできますが、いずれその役割を他の誰かに託す必要があります。

そこで注目されるのが、法的に子どもを支えるしくみです。

ここでは、よく使われる3つの制度をご紹介します。

成年後見制度

判断能力に不安がある人を、「法的にサポートする人」を家庭裁判所が選ぶ制度です。

- 生活や金銭管理、契約などを後見人がサポート

- 「成年後見人」は家庭裁判所が選任

- 法律上の代理権・同意権・取消権を持つ(内容は後見の類型により異なる)

主に「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

| 種類 | 概要 | 開始時期 |

|---|---|---|

| 法定後見 | 家庭裁判所が後見人を選ぶ制度 | 本人の判断力が低下してから |

| 任意後見 | 元気なうちに自分で後見人を決めて契約 | 判断力があるうちに契約、発効は後に |

成年後見制度は法律でしっかり守る仕組みなので安心感がありますが、「本人の意思が制限される」「費用が継続的にかかる」などの課題もあります。

家族以外の専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることも多いため、制度の特徴をよく理解した上で検討しましょう。

遺言書

「親として、どんなふうに子どもに財産を残したいか」を形にできるのが遺言書です。

- 財産の分け方をあらかじめ決めておける

- 子どもに不利益がないように配慮できる

- 財産管理を託す人(遺言執行者)も指定できる

特に、障害のある子どもがいる家庭では、

「他の兄弟と公平にしたい」

「障害のある子の生活費に充てたい」

などの想いを反映させるのに大切なツールです。

遺言がない場合、法定相続に従って分割されるため、子どもに必要な資金が十分に届かないリスクも。

元気なうちに準備しておくと安心です。

家族信託

「親の財産を、子どものために信頼できる家族が管理・活用する」制度です。

- 財産の所有権を「管理する人(受託者)」に託す

- 契約によって、柔軟な内容にできる

- 裁判所の関与がなく、費用も比較的抑えられる

たとえば、

「親の代わりに兄弟が財産を管理して、障害のある子の生活費を出す」

というような契約をあらかじめ結ぶことができます。

家族信託は、オーダーメイドで柔軟な設計ができるのがメリットですが、契約内容によってはトラブル防止のため専門家のサポートが必要です。

それぞれの特徴

| 制度 | 特徴 | こんなときにおすすめ |

|---|---|---|

| 成年後見制度 | 法的に生活や金銭管理を代理できる | 本人の判断能力が低下している場合 |

| 遺言書 | 財産の分け方や想いを残せる | 親としての意思を明確にしたいとき |

| 家族信託 | 財産の管理・活用を契約で柔軟に設定できる | 家族での財産管理を計画的に行いたい場合 |

法的な備えは、「そのとき」ではなく、「元気なうち」にしておくことがポイントです。

どれを選ぶかは家族の状況によって異なるため、信頼できる専門家(司法書士、弁護士、社会福祉士など)への相談もおすすめです。

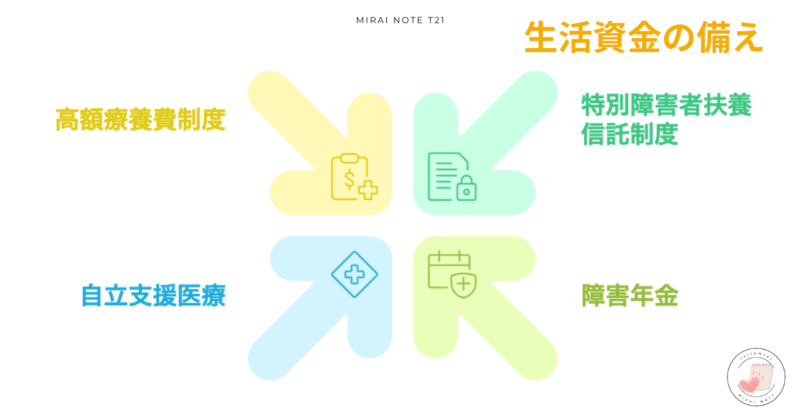

生活資金の備えもできる!制度を上手に活用しよう

「親なきあと」の備えとして、生活のサポート体制とあわせて考えたいのがお金の準備です。

日々の暮らしにかかる費用、医療・介護、住まい、支援者への報酬など、将来の出費は決して少なくありません。

障害のある方やその家族を支えるためのお金に関する制度もいくつか用意されていますが、ここでは主に3つの制度をご紹介していきますね。

特別障害者扶養信託制度

障害のある子どもの将来に向けて、親が信託銀行などにお金を預けておくことができる制度です。

- 親が元気なうちに信託契約を結び、子どもの生活資金を預ける

- 子どもの生活や福祉のために、定期的に給付金が支払われる

- 一定の条件を満たせば、最大6,000万円まで非課税になる

信託契約時には、「障害者手帳を持っていること」などの条件がありますが、

節税しながら生活資金を残せるという点で、将来設計において心強い制度です。

契約の設計には専門知識が必要なため、信託銀行や税理士・弁護士に相談を。

障害年金を活用する

20歳以降に受け取れる公的年金のひとつで、障害のある方の基本的な生活費となる支援です。

- 障害基礎年金は、20歳以上の重度障害者に支給

- 1級・2級の等級により金額が変わる

- 加入状況により「障害厚生年金」も上乗せで受け取れる場合あり

たとえば障害基礎年金(2級)の場合、月額約6.9万円前後となります(※2025年度目安)。

障害年金は申請手続きが複雑になりやすいため、社会保険労務士や年金事務所への相談もおすすめです。

自立支援医療・高額療養費制度など、医療費の支援制度

医療や福祉サービスを継続的に利用する方のために、自己負担を軽減できる制度もあります。

- 【自立支援医療】精神科や継続治療に対する医療費が1割負担に

- 【高額療養費制度】医療費の上限を超えた分が払い戻される

- 【障害者手帳に基づく助成】自治体によって医療費補助が受けられることも

支援制度は組み合わせて使うことも可能です。

住んでいる地域によって内容が異なるので、各市区町村の福祉課などに確認をしてみてくださいね。

制度を知り、早めの行動をしよう

将来に向けたお金の準備は、

「制度を知っておくこと」「早めに行動すること」がカギになります。

| 制度名 | 特徴と使い道 |

|---|---|

| 特別障害者扶養信託制度 | 信託で資金を管理。非課税で備えられる |

| 障害年金 | 障害者本人の基礎的な生活費にあたる |

| 医療費支援制度(自立支援など) | 医療・福祉サービス利用の自己負担を軽減 |

制度の活用は「親の想いを、形にして届ける手段」。

専門家と連携しながら、“使える制度を最大限に活かす”ことが、子どもの安心な生活につながります。

少しずつ制度を知って、早めに行動していきましょう。

親なきあとに向けて、家族で準備を始めよう

子どもにとって、一番の安心は“いつもの生活が、これからも変わらず続くこと”。

そのためには、親が元気なうちから、住まいや生活支援、金銭管理、法的な備えについて少しずつ話し合い、準備を進めておくことが大切です。

一緒に考える「将来のくらし」

はじめに考えたいのは、「どこで・誰と・どんなふうに暮らすか」という将来のくらしのイメージ。

まだ具体的でなくても構いません。

まずは親の希望、子どもの気持ち、きょうだいや親族の意見などを、ゆるやかに共有する場をつくってみましょう。

たとえば…

・グループホームでの生活も検討してみたい

・通い慣れた作業所での仕事を続けたい

・金銭管理は信頼できる第三者にお願いしたい など、「できたらいいな」「不安なこと」も含めて書き出してみると整理しやすくなります。

情報を“見える化”しておこう

子どもが安心して生活を続けるために、親が持っている情報や想いを「見える形」にして残すことも大切です。

- 医療情報(かかりつけ医・薬・持病など)

- 利用中の福祉サービスや担当者の連絡先

- 生活習慣・好きな食べ物・苦手なこと

- 緊急時の連絡先や支援者の一覧

- 法的な備えの内容(成年後見、信託、遺言など)

これらを1つのファイルにまとめたり、「親なきあとノート」として記録しておくと、いざというときに家族や支援者が助け合いやすくなります。

フォーマットに迷う場合は、自治体の「エンディングノート」や、障害者支援団体のチェックリストも参考になります。

きょうだい・親族とも話し合っておこう

将来、支援の一部をお願いする可能性のあるきょうだいや親族とも、早めに情報を共有しておくと安心です。

- 「支援してほしい内容」と「お願いしたい理由」

- 実際に何をどこまでお願いしたいか

- 金銭管理など、法的な枠組みがあるか

無理のない範囲で役割分担を考えたり、専門家に支援を依頼する方法も一緒に話し合っておけるとベストです。

一歩ずつ、小さな備えから

すべてを一度に準備するのは難しいもの。

だからこそ、「できることから、一つずつ」を合言葉にしてみてください。

| 今からできる備え | こんな効果があります |

|---|---|

| 福祉サービスや住まいを見学する | 子どもが将来の選択肢を知る機会に |

| 支援制度を調べておく | 金銭的な不安が軽くなる |

| 想いや情報をノートにまとめる | 万が一のときも安心して引き継げる |

| 親族と話し合う時間をつくる | 家族で協力しやすくなる |

「親なきあと」の備えは、“今の暮らし”を守るための準備です。

少しずつでも前に進むことが、子どもと家族の安心につながっていくと思います。

まとめ

この記事では、

- 住まいとセットで考えたい「日中活動」の種類と支援内容

- 金銭管理や健康管理を支える制度やサポートの仕組み

- 成年後見制度や遺言書、家族信託など法的な備え方

- 将来の生活資金に備える方法

- 親なきあとに向けて家族で準備を始めるヒント

について紹介してきました。

「親なきあと」も、子どもが安心して暮らせるように――

そのためには、住まい・日中活動・金銭や健康の管理・法的な備え・生活資金の確保と、幅広い視点での準備が必要です。

とはいえ、すべてを完璧に整えるのは現実的には難しいこと。

だからこそ、「できることから」「少しずつ」始めるのが何より大事ですよね。

たとえば、こんな一歩から

- 気になるグループホームや事業所を見学してみる

- 支援制度や成年後見などについて情報を集めてみる

- 家族やきょうだいと将来について話す時間をつくる

- 「親なきあとノート」やチェックリストで情報の整理を始める

今の備えが、将来の不安を少しずつ小さくしていきます。

そして何より、「自分たち家族らしい暮らし方」を一緒に考えることが、子どもにとっての大きな安心になります。

「あのとき準備しておいてよかった」

そんなふうに思える日が、きっと来るはずです。

今日から始める、小さな一歩を大切にしていきましょう。