この子を“手放す”ときって、いつなんだろう?

そんなふうに考え始めたきっかけは、私の職場でのある出来事でした。

障害者社会復帰センターで働く中で、とても印象に残ったケースがあります。

ある親御さんが、「子どもを自分の手元から放したくない」という強い気持ちから、グループホームでの生活という本人の“挑戦”にブレーキをかけてしまっていたのです。

親がそばにいるのが一番安心。一人で生活なんて、まだ無理に決まっている

そう感じるのは、自然なことだと思います。

けれど、その想いが知らず知らずのうちに、子どもの自立のチャンスを狭めてしまうこともある——そんな現実を目の当たりにして、私は他人事ではいられませんでした。

自分の子にもいつか同じ日が来る。

でも、そのとき私は子どもを信じて送り出せるだろうか?

むしろ、離したくない気持ちに負けてしまうんじゃないか?

そんな葛藤を抱きながら、私は「手放すこと」について考えるようになりました。

“手放す”と聞くと、冷たく突き放すように感じるかもしれません。

でも、私がここでお伝えしたいのは、そういう意味ではありません。

それは、

「子どもを社会の中で、いろいろな人の力を借りながら生きていける存在として見ていく」という“親の視点”を少しずつ切り替えていくこと。

そして、

「信じて託す」という愛情のカタチに気づいていくプロセスです。

もちろん、簡単なことではありません。

「この子が本当にやっていけるのか」

「困ったとき、誰かが気づいてくれるのか」

そんな不安は尽きないものです。

それでも、少しずつ、手を離していく準備をすることが、

子どもの未来を広げ、親である私たちの心にもゆとりをくれると、今は感じています。

この記事では、「いつ」「どんな形で」わが子を手放していくのか、そのヒントを探っていきます。

悩んでいい、迷っていい。だけど、その一歩を踏み出すヒントが、ここにありますように。

親として感じる「手放しどき」のタイミング

「手放す」と一口に言っても、その“タイミング”は本当に人それぞれです。

子どもの発達や特性、家庭の事情、地域の支援体制によっても変わってくるため、「これが正解」というものはありません。

それでも、多くの保護者が迷いながらも立ち止まり、考えるきっかけになるのは、こんなときかもしれません。

進路の節目(中学卒業・高校卒業など)

義務教育を終えるタイミングは、進学・就労・福祉的な通所支援など、将来の方向性を決める重要な時期です。

「学校」という安心できる居場所から離れる不安とともに、親として「これから先、どう支えていけばいいのか」と悩む方がとても多いです。

この時期に、生活介護や就労支援、グループホームの見学などを通して、将来的な「生活の場」を意識し始めるご家庭もあります。

就労・日中活動が始まったとき

子どもが福祉サービス事業所などで“自分の居場所”を見つけ始めたとき、親としての役割が少し変わってくることに気づく瞬間があります。

「この子は、この場所で日々の生活を送っていけるかもしれない」

そんな希望と、「親がいなくてもやっていける?」という不安が交錯する時期でもあります。

この頃から、「親元から離れて暮らす」という選択肢を現実的に考え始める方も増えてきます。

親の体力・気力に限界を感じたとき

多くの親御さんが「自分が元気なうちに子どもを任せられる先を見つけておきたい」と話されます。

「何かあったときに頼れる場所がある」

「自分が倒れても、子どもの生活が続く」

その備えができていることは、親にとっても、子どもにとっても安心材料になります。

こうしたタイミングの中で、“少しずつ手を離す”という視点を持つことはとても大切です。

最初から大きく環境を変える必要はありません。

ショートステイや放課後等デイサービス、生活訓練など、外とのつながりを少しずつ増やすことで、子どもも、そして親も、「慣れていく」ことができます。

「親元でずっと暮らしていてもいいんじゃない?」

そんな声もあるかもしれません。

でも、私たちが目指したいのは、“いつか親がいなくなっても、自分らしく生きていける”未来。

そのためには、「今できる小さな一歩」が、いつか大きな安心につながる——そう信じて、タイミングを見つけていくことが大切なのだと思います。

【参考】親元から離れて暮らす年齢とその理由:一般的傾向と障害児の場合

一般的な傾向

- 日本の障害のない子どもが親元を離れる平均年齢は、進学や就職を機に18〜22歳頃が多いとされています。

- 一方、知的障害やダウン症など障害のある子どもは、成人後も親と同居し続ける割合が非常に高い傾向があります。

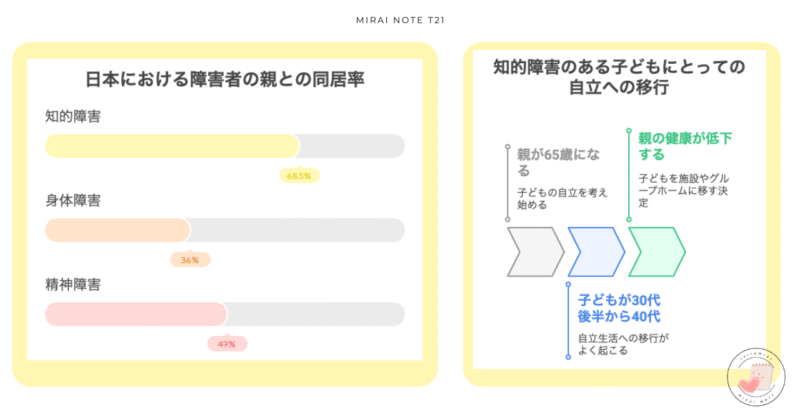

2022年時点で療育手帳(知的障害者手帳)所持者のうち、19歳から64歳の68.5%が親と同居しているとの調査結果が出ています。

これは身体障害者(36%)、精神障害者(47%)と比べても高い割合です。

親元から離れる年齢とその背景

- 知的障害のある子どもが親元を離れるタイミングは、親の高齢化や健康問題がきっかけになることが多いです。

- 具体的には、親が65歳を過ぎる頃から「そろそろ子離れを考えなければ」という意識が強まりますが、実際に親元を離れる年齢は30代後半〜40代以降が多い傾向にあります。

- 施設入所やグループホーム利用への移行は、親自身の体力や健康の限界を感じたとき、また「親なき後」の備えとして準備するケースが多いです。

親が感じる葛藤と主な理由

- 親は「自分が元気なうちに住まいや支援体制を整えてあげたい」という思いと、「できるだけ長く一緒にいたい」「他人に任せる不安」の間で葛藤します。

- 具体的な不安や理由には以下のようなものがあります:

- 親のケアを他人に任せることへの不安(愛情やきめ細やかな配慮が不足するのではないか)

- 子どもが新しい環境に馴染めるか心配

- 親自身が子離れできない気持ち

- 兄弟姉妹への負担や罪悪感

- 親亡き後の急な環境変化を避けたいという思い

ダウン症の子どもの場合

- ダウン症の子どもを持つ親も、「自立」については「完全な一人暮らし」よりも「グループホームなどでの生活」や「日常生活の一部を自分でできること」を目標とする傾向が強いです。

- 親の自立支援への関わりや、社会資源(施設、グループホーム、短期入所など)の活用が不可欠と考えられています。

グループホームはじめ、住まいについてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。良かったら覗いてみてくださいね。

「手放すこと」の意味を見直す

「手放す」と聞くと、自分をはじめ多くの親御さんが戸惑いを感じます。

かわいそう

まだ一人じゃ無理

他人に任せて大丈夫なのかな

そんな不安が心を支配するのは、私も同じです。

でも実は、“手放すこと”にはポジティブな意味があります。

私たちが考える「手放す」は、見捨てることでも、責任放棄でもありません。

「この子はこの子の人生を歩める」と信じて、

親以外の人との関わりの中でも、安心して暮らせるよう準備すること。

手放すことは、「離れること」ではなく、「信じて見守ること」。

わが子のすべてを自分だけで抱え続けるのではなく、

社会の中で多くの人に関わってもらいながら、

「自分の人生を自分の足で歩んでいける力」を育てるためのプロセス。

それが、「手放すこと」の本当の意味なのだと思います。

「わが子を信じて委ねる」ために親ができること

親が「信じて委ねる」ためには、“準備”と“経験”が必要です。

信じたいけど、やっぱり心配

自立を応援したいけど、委ねきれない

そんな風に揺れるのは、どの親御さんにとっても自然なことです。

だからこそ、心の準備だけでなく、“現実的な準備”や“小さな経験”が大切になります。

漠然とした不安は、具体的な準備と体験で小さくできます。

見えない未来ほど、不安は大きくなりがちです。

でも、少しずつ見える形にしていくことで、「任せても大丈夫かも」と思える瞬間が増えていきます。

情報を集める

グループホーム、ショートステイ、日中活動の場など、子どもが関わっていく可能性のある場所について知ることで、選択肢が見えてきます。

「どんな支援があるのか」「どんな人が関わってくれるのか」を知ることで、安心感が得られます。

小さな「親離れ体験」を重ねる

例えば、ショートステイや一泊の宿泊支援など、「数日だけ家を離れる経験」はとても大きな意味を持ちます。

親も子も「いなくてもやっていける時間がある」と実感できることで、徐々に距離をとることへの不安が軽くなります。

子どもを「信じたくなる場面」を積み重ねる

子どもが自分なりに頑張っている姿や、他人との関わりの中で成長している姿を見ることで、親としての「信じたい気持ち」に根拠が生まれます。

学校や作業所、地域活動での様子を知ることも、大きな安心材料になります。

準備と経験を通して、親も“自立の支援者”になっていけます。

「委ねる」というのは、ある日突然できることではありません。

でも、少しずつ外とのつながりを作り、子どもが力を発揮できる場所を知ることで、

親自身も、「この子は、この子なりの人生を歩める」と信じられるようになります。

私たち親は、“ずっとそばにいる”ことはできないかもしれない。

でも、“信じて支える存在”には、いつまでもなれる——

そう信じられる準備を、今から少しずつ始めていけたらいいのだと思います。

少しずつ“手放せる自分”になるために

今すぐ完璧に「手放す」必要はありません。できることから、一歩ずつで大丈夫です。

障害のあるわが子を育てるなかで、「自立してほしい」と願いながらも、

「手放すなんて無理」「この子を一人にして大丈夫なの?」と、

心の奥でブレーキを踏んでしまう——それは、親なら誰しもが感じる自然な気持ちです。

親もまた、少しずつ“成長”していく存在だから。

わが子が成長していくように、親もまた「信じて委ねる力」を少しずつ育てていくもの。

最初から割り切れる人なんていません。

だからこそ、焦らずに、「今の自分にできることは何か」を見つめていくことが大切です。

手放しの一歩は、こんな小さなところから始められます。

子どもが他人と関わる機会を応援する

近所のイベント、日中一時支援、放課後等デイ…他者と関わる場に送り出してみる。

ショートステイや体験利用に挑戦する

「試しに1泊だけ」から始めることで、親も子も“離れる体験”に慣れていけます。

福祉サービスや支援者とつながってみる

地域の相談支援専門員、グループホームの職員、親の会など、頼れる人の顔を知ることが安心感に。

わが子の「できていること」に目を向ける

自分で服を選んでいる、バスに乗れる、挨拶ができる…そんな日常の中の成長に気づくことが、「信じてみようかな」と思えるきっかけになります。

わたし自身7年前に大病をしたとき、この先何かあったらという不安からショートステイが利用できる福祉サービスの申請をしていました。ですが、なかなか踏ん切りがつかず利用には至っていなかったので、これを機に一度体験だけでも試してみたいと思います。

まとめ

手放すことは、“子どもとともに生きる”新しいステージの始まりです。

そばにいることだけが「支える」ではなく、

そばにいない時間にも“見守り”、“信じ”、“応援できる”自分になる。

それは決して寂しいことではなく、親子それぞれが自分の人生を大切にしていくということ。

手放すとは、「終わり」ではありません。

それは、子どもの未来を信じること。親自身の人生も取り戻していくこと。

そんな前向きな“旅立ち”として、私たちも少しずつ、自分の心を整えていけたらと思います。