このままで大丈夫かな…

うちの子の将来、どうなっていくんだろう?

ダウン症や知的障害のあるお子さんを育てる中で、ふとそんな不安がよぎることはありませんか?

成長にともなって、進路のこと、就労のこと、福祉サービスのこと…

考えることがどんどん増えていき、「どこに、誰に相談すればいいのか分からない」と感じる方も多いと思います。

そんなときに力になってくれるのが「相談支援」という制度です。

“制度”と聞くと、なんだか難しそうに思えるかもしれませんが、実はとても身近で、心強いサポーターになってくれる存在なんです。

この記事では、

- 「相談支援」ってどういう制度?

- どんな悩みを相談できるの?

- 誰が対応してくれるの?(相談支援専門員とは)

- 利用までの流れと手続きのポイント

- 相談支援を活用している親御さんの声

- 初めの一歩を踏み出すヒント

について、「相談支援」という制度を初めて知った、という方にもわかりやすく解説していきます。

そもそも相談支援って何?

「相談支援」は、障害のあるお子さんとそのご家族が、将来への不安や日々の悩みを“誰かと一緒に考えられる”仕組みです。

障害があるお子さんの子育てには、成長とともに「学校のこと」「福祉サービスのこと」「将来のこと」など、考えなければいけないことがたくさん出てきます。

その中で、

どこに相談したらいいかわからない

制度が難しくて使いこなせない

と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。

そんなとき、専門的な立場から一緒に考えてくれる人がいると安心ですよね。

相談支援はまさに、そうした悩みに寄り添ってくれる“伴走者”のような存在です。

- 放課後等デイサービスを使いたいけど、種類が多くて選べない

- サービスの手続きが複雑で、どう進めたらいいかわからない

- 進路や就労、自立のことなど、誰かと整理しながら考えたい

- 将来に向けて、親なき後の準備について少しずつ動きたい

こうした声に対して、相談支援専門員が、「じゃあ、今できることは何か」「ご家族に合う選択肢はどんなものか」などを一緒に考えてくれます。

つまり相談支援は、制度やサービスを紹介するだけでなく、

“子どもの今と将来に向けて、一緒に考え・選び・動いてくれる存在”です。

困ってからではなく、「少し気になる」「誰かに聞いてみたい」と思ったときこそが、利用のタイミングかもしれません。

どんな不安に対応してくれるの?

相談支援は、子育ての中で感じる“漠然とした不安”から“具体的な悩み”まで、幅広く相談できる場所です。

子どもの成長に合わせて、親の悩みは変化していきます。

小さい頃は療育や通園のこと、小学校に上がれば支援の受け方や友達との関わり、

思春期には進路のこと、やがて就労や親なき後の暮らし…。

そのどれもが、“親として初めてのこと”であり、マニュアル通りにはいかない難しさがありますよね。

そんなときに、一緒に悩みを整理し、次のステップを見つけてくれる存在がいることは、大きな支えになります。

- 「放課後等デイサービスは種類が多くて、どこが合っているのか分からない」

- 「サービスを使いたいけど、申請の仕方が分からなくて不安」

- 「高校卒業後の進路が不安。働くことを考えたいけれど、どんな選択肢があるの?」

- 「親なき後の生活をどう準備したらいいか、まだ全然見通しがない」

- 「夫婦で子どもの将来について意見が合わず、誰かに間に入ってほしい」

こういった内容に対して、相談支援専門員は

・状況を丁寧に聞き取り(アセスメント)

・福祉サービスや支援制度をわかりやすく説明

・必要に応じて、他の支援機関(学校・医療・就労系事業所など)とも連携

といったかたちで、具体的な支援へとつないでくれます。

つまり、相談支援は“制度やサービスの説明をするだけ”ではなく、

親の思いや迷いにしっかり耳を傾けながら、「今、できること」を一緒に探していく支援です。

不安や迷いを“ことばにする場所”として、相談支援をぜひ活用してみてください。

私自身、こんなこと相談していいのかな、などと躊躇してしまってなかなかうまく活用できていませんでした。今となっては、一人で抱え込まずもっと気軽に相談をしたらよかった、と感じています。今後は将来に向けてしっかり活用していくつもりです。

相談支援専門員ってどんな人?

相談支援専門員は、福祉制度に詳しいだけでなく、ご本人やご家族の想いに寄り添いながら、支援の道すじを一緒に考えてくれる“パートナー”です。

制度やサービスを知っていても、「どう使えばいいの?」「うちの子に合うの?」というところでつまずくことってありますよね。

そんなときに、情報だけでなく“気持ち”にも寄り添ってくれる人がいると、心のハードルがぐっと下がります。

相談支援専門員は、福祉や医療、教育などの分野に理解があり、

単なる“手続きの代行者”ではなく、一人ひとりの生活を全体的に支える調整役として関わってくれます。

- 子どもとご家族の生活や希望を丁寧にヒアリングし、「サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)」を作成

- お子さんの特性やご家庭の状況に合わせて、適切な事業所や支援機関を紹介

- 福祉サービスの利用開始後も、**定期的なモニタリング(見直し)**で継続的にサポート

- 必要に応じて、学校・病院・就労支援機関などとも連携して支援の輪を広げる

専門員の中には、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、看護師、保育士などの国家資格を持っている方も多く、実践的な知識と経験を持っている方がたくさんいます。

「制度にはこう書いてあるけど、実際はこういう工夫をするといいですよ」といった現場目線のアドバイスも魅力です。

つまり相談支援専門員は、制度の“説明係”ではなく、

親子の人生に寄り添いながら「今」と「将来」の橋渡しをしてくれる存在です。

信頼できる相談支援専門員と出会えることで、不安な道も安心して一歩ずつ進んでいけますよ。

自分の職場の相談支援専門員さんも、看護師や精神保健福祉士などの国家資格を持っていて実務経験を積んできている方が多いですね。

相談支援を利用するにはどうしたらいい?

相談支援を利用するには、市区町村の窓口(福祉課など)を通じて手続きを行うことで、無料で利用することができます。

相談支援は「障害福祉サービスの一環」として提供されており、

必要な支援を受けるためには「計画相談支援(または障害児支援利用計画)」を立てることが基本となっています。

でも、「計画」と聞くと少し難しく感じるかもしれませんよね。

実はこの計画も、相談支援専門員と一緒に作るもの。最初から一人で考え込む必要はありません。

また、多くの自治体ではこのサービスを無料で受けられるので、費用面の心配も不要です。

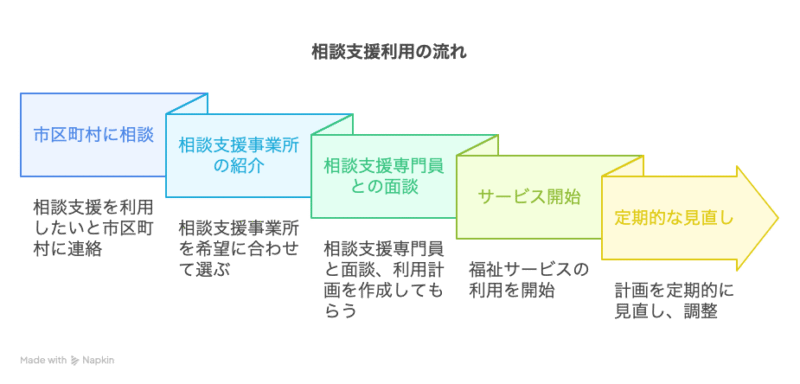

利用の流れ

- お住まいの市区町村(福祉課や障害福祉窓口)に相談

→「相談支援を利用したい」と伝えるだけでOKです。 - 相談支援事業所の紹介を受ける

→自治体が契約している相談支援事業所の中から、希望に合わせて選びます。 - 相談支援専門員と面談・アセスメント

→ご家庭の状況や希望を丁寧にヒアリングし、「サービス等利用計画」を作成。 - サービス開始&定期的な見直し

→福祉サービスの利用がスタート。数か月ごとに見直しを行い、必要に応じて計画を調整します。

よくある質問

利用にあたって、障害者手帳は必要ですか?

→障害福祉サービスを利用するには、原則として手帳や医師の診断が必要ですが、ケースによって異なるためまずは窓口に相談を。

どこの事業所を選べばいいの?

→自治体からリストをもらえます。見学や相談も可能なので、相性を見ながら選ぶのがおすすめです。

つまり、「相談支援を受けたい」と思ったときの最初の一歩は“役所に相談”すること。

あとは、専門員と一緒にゆっくり計画を立てていけば大丈夫です。

「知らないと難しそう」に見える制度も、知って動けば、思ったよりスムーズに進めることが多いんです。

相談支援を活用している親御さんの声

相談支援は、制度や手続きを助けてくれるだけでなく、「不安を共有しながら一緒に進んでくれる存在」として、親御さんたちの心の支えになっています。

制度の話や申請の流れを聞いても、「本当にうまく活用できるのかな?」と不安になる方も多いですよね。

特に、障害のあるお子さんを育てていると、「うちの子に合うの?」「相談するって勇気がいる…」と感じる方もいるかもしれません。

でも実際には、「相談してよかった」「もっと早く知りたかった」という声がとても多いのが相談支援です。

ここでは、実際に活用されている親御さんの体験を3つご紹介します。

「一人で抱えなくてよくなった」

小学3年生の息子は、周りと同じペースで過ごすのが難しくて、放課後等デイサービスを利用しています。

どこを選べばいいのか、どう申請すればいいのか、まったく分からず不安でいっぱいでしたが、相談支援専門員さんが一緒に事業所を探してくれて、面談にも同行してくれました。

今では「何かあったらここに相談すればいい」と思えるだけで、気持ちがとても楽になりました。

(40代・母/小学生の男の子)

「“これから”のことも、一緒に考えてもらえる」

息子が中学3年生になり、進路のことが現実味を帯びてきました。

普通高校?支援学校?それとも就労移行支援?と頭の中がごちゃごちゃで…。

そんなとき、相談支援専門員さんが子どもの特性を踏まえて、いくつかの選択肢を整理してくれたんです。

おかげで、今何を優先すべきかが分かり、見学にも前向きに行けました。

(30代・母/中学生の男の子)

「夫婦間の温度差も、専門員さんが間に入ってくれて助かった」

夫は「まだ先の話」と言って将来の準備に消極的。でも私は不安で、話すたびにケンカに…。

相談支援の場で、夫婦一緒に話す機会を作ってもらったことで、ようやくお互いの気持ちを冷静に共有できました。

“第三者がいる”というだけで、話しやすくなるものですね。今では一緒に将来の準備を進められるようになりました。

(40代・母/高校生の女の子)

このように、相談支援は「制度を使うためのもの」だけでなく、

悩んだときに“寄り添ってくれる存在”として多くの親御さんに活用されています。

「うちも話してみようかな」と思ったそのときが、一歩踏み出すタイミングです。

あなたにもきっと、頼れる“味方”が見つかります。

まとめ

この記事では、

- 「相談支援」ってどういう制度?

- どんな悩みを相談できるの?

- 誰が対応してくれるの?(相談支援専門員とは)

- 利用までの流れと手続きのポイント

- 相談支援を活用している親御さんの声

- 初めの一歩を踏み出すヒント

について解説してきました。

相談支援は、制度の話だけではなく、“あなたとあなたの子のこれから”を一緒に考えてくれる心強い味方です。

障害のあるお子さんを育てていると、「今のことで精一杯」「将来のことを考える余裕がない」と感じてしまうこと、きっとありますよね。

それでも、ふとしたときに「このままでいいのかな」「もっとできることはないかな」と思う瞬間もあるはず。

そんなときこそ、ひとりで抱え込まず、誰かと話してみることが大切です。

相談支援専門員は、あなたの話をじっくり聞いてくれる、“安心して話せる相手”。

まずは「話してみる」ことで、頭の中が整理されて、見えてくるものがたくさんあります。

相談支援は、“不安な今”と“まだ見えない将来”の間をつなぐサポート。

思い立ったときが、その一歩を踏み出すタイミングです。

どんな小さな悩みでも大丈夫。

「まずは、話してみよう」——それが、将来への備えの第一歩です。