うちの子、将来どこで暮らすんだろう…?

そんなふうにふと考えて、胸がぎゅっとなることはありませんか?

今はまだ家で一緒に暮らしていても、親が年を重ねるにつれて、「このままずっと一緒にはいられないのかもしれない」と感じる瞬間が増えてきます。

特に、知的障害のある子を育てていると、「自分がいなくなったあと、この子はどこで、誰と、どうやって暮らしていくのか?」という不安は尽きません。

でも、安心してください。今の日本には、障害のある人のための“暮らしの場”が少しずつ整ってきています。

グループホームやケア付きアパートなど、本人の状態に合わせて選べる住まいの選択肢も増えてきました。

この記事では、「将来どんな場所で暮らすことができるのか?」という視点から、わが子の“住まい”について、前編・後編に分けて一緒に考えていきましょう。

私自身あまり考えたくなくて、ずっと後回しにしてきました。でも、どんな選択肢があるのかを知っておくだけでも気持ちが楽になります。今の職場(グループホーム)も、わが子の将来の暮らし方のリアルを学べる場となっています。

前編では、将来暮らす「住まい」の主な選択肢や各住まいタイプの特徴、違いなど

後編では、住まいとセットで考えたい「日中活動」のこと、金銭管理や健康管理を支えるサポートや制度について

わかりやすく解説していきます。

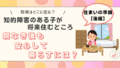

- 知的障害のある子が将来暮らす「住まい」の主な選択肢

- 各住まいタイプ(グループホーム・ケア付きアパートなど)の特徴と違い

- グループホームの1日の生活イメージや費用の目安

- 住まい探しを始めるベストなタイミングと情報収集のステップ

生活の土台となる住まい選びは、何より大切ですよね。わが子が、安心して暮らせる場所を一緒に探していきましょう!

知的障害のある子の「住まいの選択肢」

子どもが大人になったとき、「どこで、誰と、どう暮らしていくのか」。

親として一番気になるのがこの“住まい”の問題です。

ここでは、知的障害のある人が利用できる代表的な住まいの形をご紹介します。

それぞれの特徴を知ることで、「わが子にはどんな暮らしが合いそうか?」を少しずつイメージできるようになります。

親元での同居

現在も多くのご家庭で選ばれているのが、「親と一緒に暮らし続ける」スタイルです。

慣れた環境で、家族の目が届く中で過ごせることは、安心感がありますよね。

ただし、親の加齢とともに介護の負担が大きくなったり、緊急時の対応が難しくなることも。

将来、親が先に亡くなったあとの「暮らしの場」を見据えて、少しずつ別の選択肢にも目を向けていくことが大切です。

グループホーム(共同生活援助)

グループホームは、障害のある人たちが少人数で共同生活をする住まいです。

支援員が日常生活のサポートをしてくれるため、自立を目指しつつも安心して暮らせる場所として注目されています。

家庭的な雰囲気で暮らしながら、買い物や食事の支度などを少しずつ身につけていけることがメリットです。

地域に溶け込みながら生活できるのも、親としては嬉しいポイントですね。

(※このあとの「グループホームってどんなところ?」で詳しくご紹介します)

ケア付きアパート(単独型の住まい)

比較的自立度の高い方の場合、「ケア付きアパート」という選択肢もあります。

これは一人暮らしに近いスタイルで、必要に応じて支援スタッフが訪問してくれる形です。

自分の空間が持てることでプライバシーが守られたり、自立した暮らしの実感も得られます。

ただし、日常の管理(薬の管理・金銭管理など)がある程度できる人向けになります。

障害者支援施設(入所型施設)

重度の障害がある場合や、医療的ケアが必要な場合に選ばれるのが「障害者支援施設」です。

ここでは24時間体制で生活全般の支援を受けられるため、安心して暮らすことができます。

ただし、グループホームなどと比べると「地域とのつながり」や「生活の自由度」はやや制限されることも。

長期入所の前に、まずはショートステイなどで雰囲気を確かめるご家庭も多いです。

新しい地域の住まいの形(シェアハウス型など)

最近では、NPO法人や福祉法人などが取り組む「新しい住まいのかたち」も注目されています。

たとえば、地域の一軒家を活用した少人数制のシェアハウスや、障害の有無にかかわらず一緒に暮らす住まいもあります。

「家庭的な雰囲気」「地域の人と関わりながら暮らす」「できることを増やす支援」など、それぞれに特色があります。

見学会や体験入居を受け入れているところもあるので、情報を集めながら検討していけると安心です。

以下は、ここで紹介させていただいた住まいの形の比較一覧表です。ぜひ参考にしてみてくださいね。

住まいの形 比較一覧表

| 住まいの形 | メリット | デメリット(注意点) | 向いている子の特徴 |

|---|---|---|---|

| 親元での同居 | ・慣れた環境で安心して暮らせる ・親が身近にいて安心 | ・親の高齢化とともに生活が難しくなる可能性 ・「親なきあと」の準備が遅れやすい | ・親との生活に強い安心感がある ・変化が苦手なタイプ |

| グループホーム | ・支援員のサポートがある ・仲間と暮らしながら生活力を育てられる ・地域で暮らす実感が持てる | ・集団生活のルールに慣れる必要がある ・場所によって支援の質に差がある | ・ある程度の生活習慣が身についている ・他人との関わりに抵抗が少ない |

| ケア付きアパート | ・プライバシーが守られ自立感がある ・必要な支援だけ受けられる | ・緊急時の対応力が求められる ・生活管理(お金・服薬など)が必要 | ・自立志向が強く一人の時間も大事にしたい子 ・基本的な生活が一人でできる |

| 障害者支援施設 | ・24時間体制で医療や介護支援が受けられる ・安心して長期的に暮らせる | ・自由度が少なく、生活が管理されやすい ・地域とのつながりが感じにくい場合も | ・重度の障害や医療的ケアが必要な子 ・一人での生活に強い不安がある |

| 新しい地域の住まい(例:シェアハウス) | ・家庭的な雰囲気 ・地域の人と自然に関わる暮らしができる ・支援が柔軟なことが多い | ・提供数が少なく、地域によっては選択肢が限られる ・支援体制が整っていない場合も | ・新しい経験や人との関わりに前向きな子 ・柔軟な支援を望む家庭 |

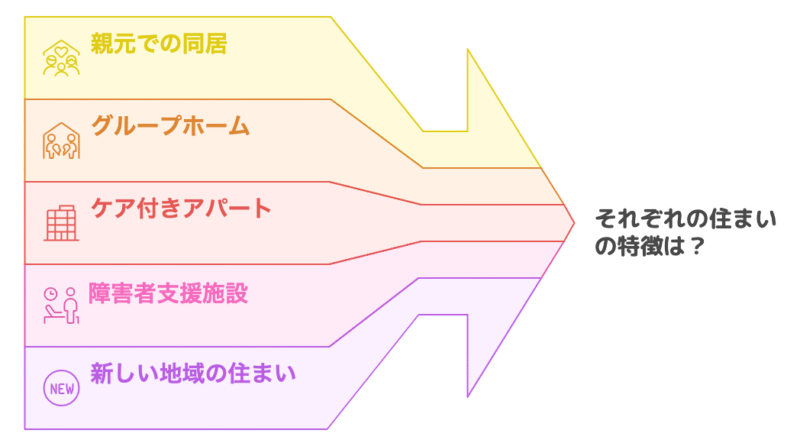

グループホームってどんなところ?

住まいの選択肢の中でも、多くのご家庭が気になっているのが「グループホーム」。

でも、実際の暮らしの様子や支援内容がよくわからない…という声もよく聞きます。

ここでは、グループホームの基本的な仕組みや、暮らしのイメージ、メリット・注意点についてご紹介します。

グループホームとは?

グループホーム(正式には「共同生活援助」)は、障害のある人たちが支援を受けながら地域で暮らす住まいです。

スタッフが生活の見守りや支援をしてくれるので、親元を離れても安心して暮らすことができます。

本人の支援ニーズや生活力に応じたいくつかの種類がありますが、ごく一般的なグループホームでは、主に3〜6人程度が一つの家で共同生活をし、日中は作業所や就労先などへ通います。

グループホームの主な4つのタイプ

| 種類 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 介護サービス包括型 | スタッフが24時間常駐し、生活全般をサポート | 支援が多く必要な人/生活に不安がある人 |

| 外部サービス利用型 | 日中は通所先で支援、夜間や休日だけホームで支援 | 基本的な生活力がある人/通所先で支援を受けている人 |

| 日中活動サービス支援型 | 日中の活動もグループホームの支援でまかなう | 通所先が見つからない人/一体的な支援が必要な人 |

| サテライト型 | アパートなどで1人暮らしをしながら、母体ホームの支援を受ける | ひとり暮らしに近い形を目指す人/生活力が高い人 |

現場では、これらのタイプが組み合わさっていたり、名称が使われていなかったりすることもよくあります。

気になるホームがあれば、見学や相談を通して、どんな支援がどの時間帯にあるかを確認するのがおすすめです。

1日の暮らしのイメージ

以下は、一般的なグループホームでの1日の流れの例です。

| 時間帯 | 活動内容 |

|---|---|

| 朝 | 起床・朝食・身支度(支援員が見守り) |

| 午前〜午後 | 日中活動(就労継続支援B型・生活介護など)に通所 |

| 夕方 | グループホームに帰宅・自由時間 |

| 夜 | 夕食・入浴・おしゃべりやテレビなど |

| 就寝前 | 健康チェックや服薬など(必要に応じて支援) |

利用にかかる費用は?

グループホームの利用には、家賃+食費+光熱費+日用品費などがかかります。

〈例〉月額の目安(目安であり地域やホームにより異なります):

- 家賃:30,000〜50,000円程度

- 食費:30,000〜40,000円程度

- 水道光熱費:10,000〜20,000円程度

- 日用品・雑費:5,000円〜10,000円程度

→ 合計:月7.5〜12万円程度

家賃の一部には「特定障害者特別給付費」という補助金が支給される場合がありますが、地域や個人の収入、障害などの状況により異なるため、詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせてみてくださいね。

グループホームに支払う金額は上記の通りですが、それ以外にも医療費・通院交通費5,000〜10,000円程度、趣味・交際費・お小遣い5,000〜10,000円程度がかかってくることも頭の片隅に入れておきたいところです。

お金に関しては、こちらの記事でも詳しくまとめていますので、よかったらご覧くださいね。

グループホームのメリット

- 親元を離れても支援付きで安心して暮らせる

- 仲間との生活で社会性や生活力が育つ

- 将来に向けた「自立練習の場」として活用できる

- 地域の中で暮らすことで孤立を防げる

気をつけたいポイント・デメリット

- 共同生活のため、他者との関係にストレスを感じやすい子には不向きな場合も

- 支援の質や内容は、運営法人やスタッフによって差がある

- 地域によっては空きが少なく、見学・申し込みに時間がかかる

実際に見学することが第一歩

パンフレットや説明だけではわかりにくいことも多いため、気になるグループホームには早めに見学に行くのが◎。

多くの施設が「体験宿泊」や「面談」を受け付けているので、実際の雰囲気を感じて、わが子との相性を確かめることが大切です。

グループホームを選ぶときのチェックポイント

| チェック項目 | 見るポイント |

|---|---|

| 支援体制 | ・スタッフは何人配置されている? ・夜間の見守り体制はどうなっている? |

| 住まいの雰囲気 | ・家の中の清潔感や整理整頓の様子 ・利用者さん同士の関係や空気感 |

| 生活の自由度 | ・外出や買い物はどの程度自由? ・本人の希望をどれくらい尊重してもらえる? |

| 食事や入浴のサポート | ・どの程度手伝ってもらえる? ・個別の配慮(食事制限など)はしてもらえる? |

| 通所先との連携 | ・日中の通所先(就労や生活介護)との連絡体制は? |

| トラブル時の対応 | ・体調不良や困りごとが起きたとき、どんな対応をしてもらえる? |

| 家族との連絡 | ・親への連絡の頻度は? ・面会や外泊のルールはどうなっている? |

✔ 見学時は「わが子がこの場にいたらどう感じるかな?」という視点を

グループホームは“施設”というより「わが子のもう一つの家」になります。

親としての目線だけでなく、本人が安心して過ごせそうか、スタッフと自然にやりとりできそうかなど、本人の立場からの視点も忘れずにチェックしましょう。

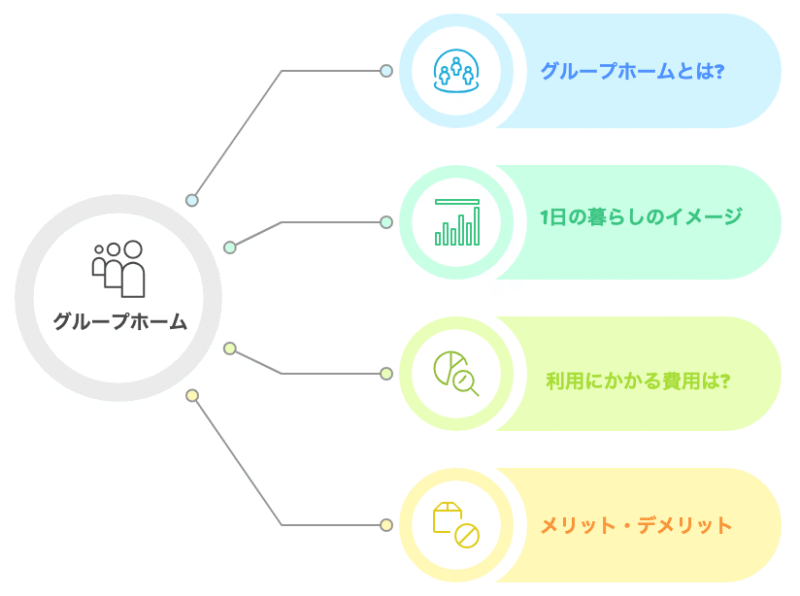

住まい探しを始めるタイミングと5つのステップ

「グループホームや住まい探し、いつから動けばいいの?」

「何から始めればいいのか分からない…」

そんな疑問を抱える方は多いです。

住まい選びはすぐに決まるものではなく、じっくり時間をかけて検討し、準備することが大切です。

ここでは、住まい探しのタイミングと、親子で取り組めるステップをお伝えします。

住まい探しは「早めの情報収集」から

実際にグループホームなどを利用し始めるのは、成人後(18歳〜)が一般的ですが、情報収集や見学の開始は早くてOK。

特に人気のある地域やホームは空き待ちが長く、申し込みから入居までに数年かかることもあります。

また、将来の住まいを考えることで、「うちの子に必要な力」や「今から取り組めること」が見えてくるというメリットもあります。

住まい探しの5つのステップ

「何から始めたらいいの?」という方は、以下のステップで進めてみましょう。

Step1:どんな暮らしが合いそうか考える

- 一人の時間が必要?にぎやかな方が安心?

- どのくらい自分で生活できそう?

- 人との関わりやルールへの適応力は?

まずは、本人の性格や生活力、将来の希望をもとに、「どんな暮らしが向いているのか」を家族で話し合ってみましょう。

Step2:住まいの選択肢を知る

- 地域にどんなグループホームがある?

- 親元以外で暮らすにはどんな方法がある?

市町村の障害福祉課、相談支援専門員、学校の先生、就労先の支援者など、情報を持っている人に相談することで、リアルな選択肢が見えてきます。

相談支援に関しては、こちらの記事でも詳しくまとめていますので、よかったらご覧くださいね。

Step3:見学や体験をしてみる

- 実際にグループホームを見に行く

- 体験宿泊や面談を通して相性を確認

「百聞は一見にしかず」。

パンフレットだけではわからない空気感や支援の様子は、実際に足を運ぶことで初めてわかることも多いです。

Step4:必要な準備を整える

- 自分でできることを増やす(服薬管理・お金の管理・料理など)

- 通所先や医療の体制も含めて将来を見据える

「いきなり住まいを決める」のではなく、今の生活の中でできる力を育てることも大切な準備のひとつです。

Step5:将来の計画を立てる(親なきあとも含めて)

- もしものときの備えはできている?

- 後見人制度や金銭管理はどうする?

住まいを決めることは、「親がいなくなっても、この子が安心して暮らせる場所を作る」ということ。

将来の見通しをもったうえで、支援者と一緒にライフプランとして住まいを組み込んでいくことが大切です。

無理なく、少しずつ始めれば大丈夫

最初は、「うちの子に合った暮らしってなんだろう?」と考えるだけでもOK。

答えがすぐに出なくても、情報を知り、考え、行動することで未来が動き始めます。

「今すぐじゃないからまだいいや…」と思わずに、“いつか”ではなく、“今”からできる一歩を踏み出していきましょう。

まとめ

「将来、この子はどこで、誰と、どんなふうに暮らしていくのだろう?」

そんな不安や疑問を抱くのは、親として自然なことです。

この記事では、

- 知的障害のある子が将来暮らす「住まい」の主な選択肢

- 各住まいタイプ(グループホーム・ケア付きアパートなど)の特徴と違い

- グループホームの1日の生活イメージや費用の目安

- 住まい探しを始めるベストなタイミングと情報収集のステップ

について解説してきました。

将来に向けた住まいの準備は、わが子の「自立」や「安心な暮らし」を支える大きな土台になります。

今はまだイメージがぼんやりしていても、「うちの子に合う暮らしってどんな形だろう?」と考えること自体が、大切な第一歩です。

後編では、

- 親元を離れて暮らすために“今”からできる準備

- 「親なきあと」も安心して暮らすための考え方や備え

について、さらに深く掘り下げていきます。

「うちの子が将来、笑顔で暮らしていくために、今の自分にできること」を、

一緒に少しずつ考えていきましょう。

▶︎後編記事:「親なきあとも安心して暮らすには?グループホーム利用の準備と家族の支え方」