朝「靴下履いて!」「トイレは?」と、何度声をかけても進まない…。予定の変更にはパニック…。息子の毎朝の送り出しだけで1日の体力を使い切っていました。

そんな毎日を少しでもラクにしたいと、試行錯誤の末に作ったのが「お支度ボード」や「日めくりカレンダー」「週間カレンダー」。

これらの視覚支援グッズを使い始めてから、息子の生活がスムーズになり、私自身のストレスもかなり解消されました。

朝の準備と送り出しだけでヘトヘトになっているのは、自分だけじゃない、他にもたくさんの方が同じような悩みを抱えているはず・・・

そんな思いから、このグッズ、メルカリで販売したところ、なんと累計250個以上も購入していただきました。

子どもが自分から動けるようになりました

朝のイライラが減りました

このような、たくさんのうれしい声もいただき、やはり困っていたのは自分だけじゃないんだ、と再認識しました。

今回は、そんな視覚支援グッズ3点の作り方を、材料から作り方のコツまでわかりやすくご紹介します。

「うちの子にも合うかも」「作ってみたい」と思っていただけたら、ぜひお子さんに合わせた形で取り入れてみてくださいね。

- 視覚支援グッズ(お支度ボード・日めくりカレンダー・週間カレンダー)の作り方

- 使い方と実際の効果

- よくある質問

そもそもなぜ作ろうと思ったのか

私が視覚支援グッズを作り始めたきっかけは、「言葉だけでは伝わらないことの多さ」に気づいたことでした。

こちらが「ご飯を食べたら着替えてね」と伝えても、途中で何をするかわからなくなったり、そもそも言葉の指示が届いていなかったり。

何度も同じことを声かけするうちに、親子ともにイライラしてしまうことが増えていきました。

また、「昨日、今日、明日」のような時間の流れの理解もあいまいで、「今日は学校ある日?」「お休み?」と毎朝のように聞かれる日々。

予定の変更にも混乱しやすく、私自身も「ちゃんと伝えられていないかもしれない…」とモヤモヤすることがよくありました。

そんな中で、「見てわかる」ようにしたらどうだろう?と試しに作ってみたのが、最初の「お支度ボード」でした。

家にあったホワイトボードに、朝や帰宅後の流れをイラストや写真で貼りつけ、1つずつ“終わったらひっくり返す”仕組みにしてみたところ――

息子が自分から行動できるようになったんです。

私の声かけもぐんと減り、「ちゃんとできたね!」と笑顔で終われる朝が増えました。

「これは他にも応用できるかも」と思い、日めくりカレンダーや週間カレンダーも作成。

予定を“見える化”することで、息子の安心感も増えていきました。

今では、我が家の生活に欠かせないツールになっています。

市販品でも探してみましたが、なかなか本人の実情や「こんなこと身につけて欲しいな」という親の希望にあったものを見つけられず。

一番最初に作るときは少し大変かもしれませんが、一度作ってしまえばかなり長いこと活躍します。

実際に我が家では、小学部1年の時に作ったものが中学部1年になった今でも現役です。

もちろん成長に合わせて必要になるカードは変わってきますが、必要になった時点で新しいカードを追加で作ることはそんなに手間がかかりません。

一人一人必要な支援は異なります。

本人の状態に合わせて自由自在にカスタマイズできる手作りの支援グッズ、皆さんも作ってみませんか?

視覚支援グッズの作り方

ここでは、我が家で大活躍の支援グッズであるお支度ボード・日めくりカレンダー・週間カレンダーの作り方を紹介していきます。

お支度ボード

こんな子におすすめ!

- 朝の準備がなかなか進まない

- 声かけしても聞いていない・届いていない

- 自分でできる流れを作りたい

用意するもの(材料・道具)

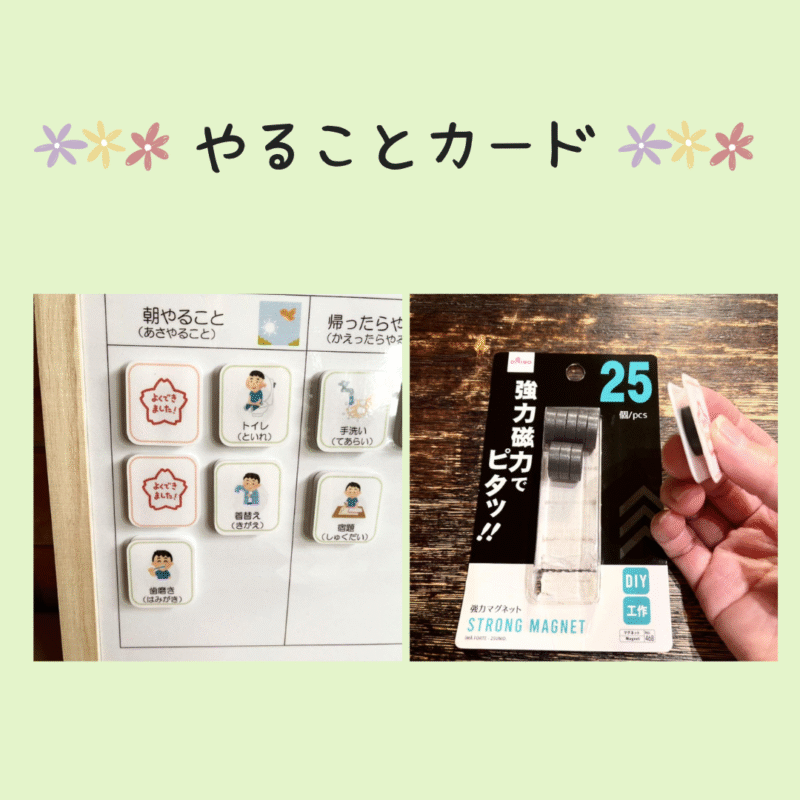

【材料】

- A4コピー用紙(イラストや説明の印刷用)

- 強力マグネット、両面テープ(お支度ボードはカードを裏返すと「よくできました」が出てくる仕様にしています。マグネットの両側に両面テープを貼って、片面に「やることカード」、もう片面に「よくできましたカード」を貼り付けます)

- ホワイトボード(100均でもOK。写真で使われているような木枠のものはセリアでも購入できます)

【おすすめ道具】

- プリンター(イラストや文字を印刷するため)

- ラミネーター&ラミネートフィルム(丈夫にして長く使うため)

- ペーパーカッター(まっすぐキレイにカットできる)

- コーナーカッター(角を丸くして安全に)

ラミネーターがなくてもラミネートできるフィルムが100均で購入できます。ペーパーカッター・コーナーカッターは、あると作業がはかどり綺麗に仕上がりますが、気にならない方はハサミでも十分。用紙に印刷さえできれば、あとは100均をフル活用することで500円以下の材料費で作ることができますよ。

作り方の手順

① やることリストを決める

例:「着替え」「朝ご飯」「歯磨き」「トイレ」など、

お子さんの朝の流れをイラスト+文字で1枚ずつ作成します。

文字は「ひらがなだけ」「漢字」「漢字+ふりがな」など、本人の状況に合わせて自由に選べるのも手作りの良いところ。作成当時、息子はひらがなもまだあやふやな状態でしたが、よく使われる漢字にも慣れ親しんで欲しいと思い、カードの文字は「漢字+ふりがな」を採用しました。

② イラストや写真を印刷する

A4コピー用紙にプリント。市販の無料イラストサイトを使ったり、実際の写真を使ってもOKです。

③ ラミネートしてカット

耐久性を持たせるためにラミネート加工します。

1枚ずつカットして、コーナーカッターで角を丸めると安全です。

④ マグネットを貼る

マグネットの両側に両面テープを貼り、片面には「やることカード」もう片面には「よくできました」カードを貼り付けます。

⑤ ホワイトボードに配置する

ホワイトボードに台紙を貼り付けます。「朝やること」「帰ったらやること」「夜やること」に分けてカードを配置。その時々のやるべきことが明確になります。

わが家での使い方ポイント

- できたときには「よくできました」の面にクルッと裏返して達成感を得ることができます。息子は、カードをひっくり返すこと自体を楽しみにしていました。

- ゲームなどお楽しみのカードも作ると、これが終わったらゲームができる、という期待からモチベーションUPにつながりました。

日めくりカレンダー

こんな子におすすめ!

- 「今日は学校?」「お休み?」と毎朝確認がある

- 昨日・今日・明日の区別があいまい

- 予定が“見える”ことで安心する

用意するもの(材料・道具)

【材料】

- A4コピー用紙(カード内容の印刷用)

- ホワイトボード(100均でもOK。写真で使われているような木枠のものはセリアでも購入できます)

- リング(穴を開けた月・日・曜日・天気カードをまとめる用)

- フック(ホワイトボードに付けてリングでまとめたカードを吊るすため)

- マグネットシート(予定・行事カード用。ダイソーでもマグネットタックピースという最初から細かく切れているタイプのマグネットシートが購入できます)

【おすすめ道具】

- プリンター

- ラミネーター&ラミネートフィルム

- ペーパーカッター

- コーナーカッター

- 穴あけパンチ(月・日・曜日・天気カードをリングで綴じるため)

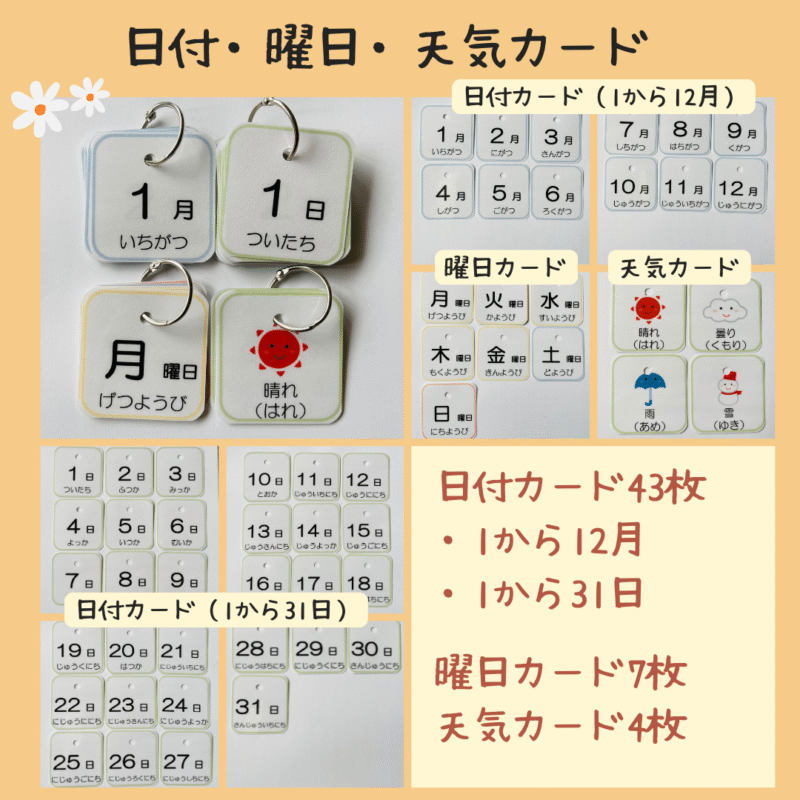

カードの構成

カードは、大きく2つのパートに分かれます。

◆ 吊り下げカード(穴あけしてリングで綴じる)

- 「月」…1月〜12月

- 「日」…1日〜31日

- 「曜日」…月〜日

- 「天気」…晴れ・くもり・雨・雪 など(イラスト付き)

→ 朝になったら、子どもと一緒に「今日の日付・天気」をパラパラとめくって選びます。

「ついたち」や「はつか」など、独特の読み方も自然に覚えられるよう、我が家では全てふりがなをつけて作りました。

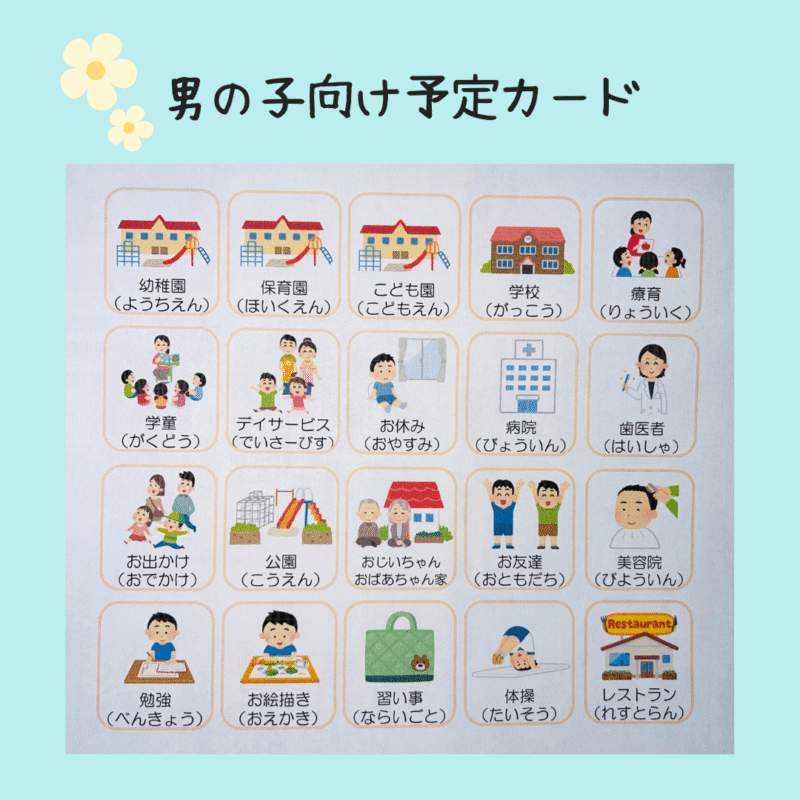

◆ マグネットカード(ホワイトボードに貼る)

予定カード…「学校」「お休み」「放課後デイ」「病院」など

行事カード…「遠足」「運動会」「誕生日」など

→ 日付や天気とともに、その日の予定や行事についても絵カードを貼り付けて伝えます。

作り方の手順

① カードデザインを作成する

月・日・曜日・天気・予定・行事などの項目を、それぞれ1枚ずつ作成。

イラストを使うと子どもが楽しく選びやすくなります。

② 印刷してラミネート→カット

A4コピー用紙に印刷し、ラミネート加工。

ペーパーカッターとコーナーカッターで仕上げます。

③ カードを分けて加工する

- 吊り下げカードは、穴あけパンチで1か所穴を開けて、リングで綴じる

- マグネットカードは、裏にマグネットシートを貼ってホワイトボードに貼れるようにする

④ ホワイトボードに設置する

- カードを吊るす場所・貼る場所をホワイトボードにレイアウトします。

- リングを吊るす場所には、フックを貼り付けましょう。

わが家での使い方ポイント

- 朝の支度の前に「今日は何日?」と一緒にめくるのが習慣に

- 行事や予定も“見てわかる”ので、不安や混乱が減った

- 子ども自身が予定に気づき、準備の声かけにも前向きに反応できるように!

週間カレンダー

こんな子におすすめ!

- 先の見通しが立つことで安心して過ごせる

- 昨日・今日・明日がごちゃごちゃになりやすい

- 1週間の見通しが持てるようになってほしい

用意するもの(材料・道具)

【材料】

- A4コピー用紙(カード印刷用)

- マグネットシート(カード裏に貼る用)

- ホワイトボード

【おすすめ道具】

- プリンター

- ラミネーター&ラミネートフィルム

- ペーパーカッター

- コーナーカッター

カードの構成

◆ 基本のカード

- 【日付】…1〜31の数字

- 【曜日】…月〜日

- 【予定】…学校/お休み/デイ/病院/お出かけ など

◆ 補助カード(子どもの時間感覚を育てる)

- 【昨日】

- 【今日】

- 【明日】

→ 各カードは裏面にマグネットを貼り、日付の上に貼って使います。

作り方の手順

① 台紙(カレンダー枠)を作成する

ホワイトボードに貼る用のカレンダー枠(例:横一列に7日分)を作ります。曜日ごとにスペースを作り、見やすく配置。

② 各カードをデザイン&印刷

日付・曜日・予定・補助カードをそれぞれ分けて作ります。

文字だけでなく、イラストや色分けを取り入れると視覚的にわかりやすくなります。

③ ラミネート→カット→マグネット貼付

カードをラミネートして、ペーパーカッターでまっすぐカット。

裏にマグネットを貼り、ホワイトボードに貼れるようにします。

④ 設置・使い方を考える

1週間分のカレンダーに、毎週「日付」「予定」「曜日」のカードをセット。

加えて、「昨日」「今日」「明日」カードを日付の上に重ねて貼ることで、時間の流れを視覚的に示せます。

わが家での使い方ポイント

- 毎朝カレンダーを一緒に確認する時間を5分作るだけで、

「今日は○曜日」「明日はデイ」と自分から言えるように! - 「昨日・今日・明日」のカードがあることで、

抽象的な時間の感覚が自然と身についていく - 繰り返し見ることで、見通しを持って行動する力や

予定を理解して気持ちを整える力が少しずつ育ってきたのを実感中!

実際に使ってみた感想と、わが家の変化

わが家では、長男が特別支援学校の小学部に入学した年に、今回ご紹介した視覚支援グッズの使用を始めました。

使用する前までは、

- 「言葉で言っても伝わりにくい…」

- 「昨日と今日の区別がつかない…」

- 「朝の声かけが毎日バトル…」

そんな悩みを抱えていました。

朝の支度がスムーズに!

まず導入したのは「お支度ボード」。

視覚で“やること”が見えるようになったことで、朝の支度が明らかにスムーズに。

声かけの量が減り、親子ともに気持ちよく1日をスタートできるようになりました。

現在(中学部1年)では、このお支度ボードは卒業。

今は、目で見て確認しなくても支度ができるようになりました。

自分で行動する習慣が、自然と身についたのだと思います。

日めくりカレンダーで「今日」がわかる

日めくりカレンダーは、毎朝自分で日付や天気をめくり、予定カードを貼り替えるのが習慣になっています。

日付や曜日、天気といった「日常の変化」を自分で確認できることで、

「今日は○○に行く日!」と自分から予定を言えるように。

その日への見通しがあると、心の安定感が違います。

週間カレンダーで「見通し」が持てるように

週間カレンダーは、毎週末に翌週の予定を自分で確認し、カードを貼り替えるというルーティンに。

この作業を続けていくうちに、

「明日は何がある日か」「何曜日にデイがあるか」などを把握して、気持ちの準備ができるようになっていきました。

6年使っても現役!今も毎日活躍中

これらの視覚支援グッズは、作ってから約6年経った今も、ほとんど傷みなく使えています。

とくに日めくりカレンダーと週間カレンダーは、中学部になった今も毎日活躍中!

視覚的な情報は、お子さんの年齢や理解力が上がってもなお“わかりやすさ”として機能し続けてくれます。

「これを作って本当に良かった」と思える、わが家の必需品です。

よくある質問(Q&A)

カードのイラストやデザインはどうやって作ってる?

A. 私はパソコンで自作していますが、イラスト素材は「フリー素材サイト」などで無料のものを使っています。

イラストが難しい場合は、「写真を使う」「文字だけのカードにする」など、お子さんの理解しやすい形で十分です。

作るのにどのくらい時間がかかる?

A. 初めてだと、デザインからラミネート・カット・マグネット貼りまでで2〜3時間ほどかかるかもしれません。

でも、一度作れば何年も使えるものなので、時間をかけて丁寧に作る価値はあります。

私は、好きなYouTube動画を見ながら少しずつ作業して完成させました。

お支度ボード、カレンダーって年齢が上がっても使えるの?

A. はい、わが家では、特別支援学校中学部1年の今も、日めくりカレンダーと週間カレンダーは大活躍中です。

むしろ年齢が上がるほど、「見通しを持って動けること」の重要性が増していくと感じています。

内容を少し変えたり、予定を子どもと一緒に作るようにすると、長く使えますよ。

視覚支援を使うと「特別扱い」になるのではと心配…。

A. 「特別扱い」というより、「その子に合った支援」を用意してあげることが大切です。

視覚支援は、“わかりやすく伝える”ための手段なので、子どもにとっては自信や安心につながります。

本人が安心して生活できる環境を整えてあげることは、良い面がとても多いと感じます。

デザインや見た目が気になる…もっとおしゃれにできますか?

A. はい、もちろん!

シンプルでスタイリッシュな色合いや、大人っぽいフォント、北欧風のイラスト素材を使うことで、おしゃれに仕上げることもできます。

お子さんの年齢が上がってきたら、見た目をリニューアルするのもひとつの方法です。

他の兄弟姉妹がいる場合、どうやって使い分けたらいい?

A. 兄弟姉妹のいるご家庭では、「専用カラー」や「名前入り」にして区別するとトラブルになりにくいです。

また、「全員の予定をまとめて見られる週間カレンダー」をリビングに1つ置いて、家族全体の予定を共有する形にするのもおすすめです。

ラミネーターやペーパーカッターがないと作れませんか?

A. なくても作れますが、あると断然ラクで仕上がりもキレイです。

ラミネーターがない場合は、100均の「ラミネート風シート」などでも代用できます。

ペーパーカッターがない場合は、ハサミやカッターでもOK。

まずは“あるもので始める”気軽さが大事です!

学校(特別支援学校や支援学級)と共有した方がいい?

A. できれば共有するのがおすすめです。

「家庭でこういう視覚支援を使っている」と伝えると、先生方もその子に合ったサポートをしやすくなります。

連携して支援できると、子どもも混乱が少なく、より安心して過ごせるようになります。

まとめ|視覚支援グッズで“できる!”を増やそう

今回は、

「言葉だけの指示では伝わりにくい」

「先の見通しが持てないと不安になってしまう」

そんな悩みを持つ知的障害のあるお子さんに向けて、わが家で実際に使ってきた視覚支援グッズの作り方をご紹介しました。

ご紹介した3つのアイテム(お支度ボード/日めくりカレンダー/週間カレンダー)は、どれも

- お子さんの“今”の状態に合わせて調整できる

- 親子のコミュニケーションがスムーズになる

- そして、何より「できた!」という自信につながる

そんな優れたツールです。

どれも市販されているものではありますが、家庭の状況やお子さんの理解度に合わせて“わが子仕様”にカスタマイズできるのが、手作りのいちばんの魅力。

実際、わが家では6年間現役で活躍し続けています。

最初の一歩は、少し大変かもしれません。

でも、親が作ってくれたツールを使って、子どもが“自分でできた”と感じられる体験は、日々の成長を後押ししてくれます。

ぜひ、お子さんに合ったかたちで、視覚支援を生活に取り入れてみてくださいね。

今後は、今回紹介したオリジナルの視覚支援グッズのテンプレートをご希望の方に配布できるよう、準備を進めていきたいと考えています。

イラスト付きは著作権の観点から難しいと思いますが、カードの枠組みや日付・曜日が入ったものの配布は問題ないと考えております。

カードの大きさの調整もかなり時間を要しましたので、カードの枠組みがあるだけでも作るハードルがグッと下がると思います。ご興味のある方は、ぜひ定期的にチェックしにきてくださいね。